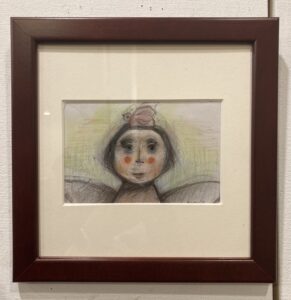

赤いほっぺの天使はもう百瀬博さんの天使としてよく知られるようになりました。今日も小鳥を頭に静かにこちらを見ていてくれます。

作家在廊予定

8/ 3 13:00-16:00 山口まち子

17:00-19:00 音部訓子

4 12:00-15:00 中岡友子

15:00-19:00 高木伸彦

5 12:00-14:00 渡辺沙恵子

14:00-16:00 おおざる工房

6 12:00-13:00 中岡友子

13:00-15:00 小平治

15:00-17:00 花井正子

9 13:00-15:00 石本真裕子

16:00-19:00 生越登紀子

10 12:00-15:00 倉中玲

15:00-17:00 水野加奈子

17:00-19:00 稲垣恭子

11 13:00-16:00 サノエミコ

16:00-19:00 古河原二葉

12 13:00-17:00 斉藤誠

13 12:00-14:00 クマウモレ

16 12:00-14:00 小平治

14:00-16:00 山口雅英

16:00-19:00 成田郷子

19 13:00-15:00 坪井香保里

20 12:00-17:00 北村武志

*天候や体調により変更になる場合がありますことをご了承ください。