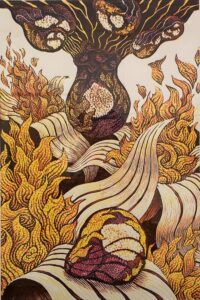

御囲章さんが「緑」を作品に使い始めたのは4,5年前からです。

植物由来のモチーフの作品なのになぜ「緑」を使わなかったのか?

「緑の使い方に自信が無かったんですよ」と。

まさかの緑コンプレックス。

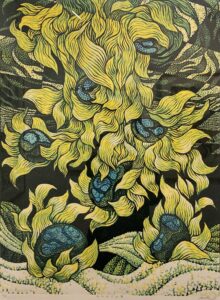

「こうやって緑を使うようになった今も実はこの緑は緑のインクを使っているのではなくて、黄色と青を重ねて出ている緑なんです」とおっしゃいます。

もう1つ理由があるそうで、それは表現の重さとして「緑」がしっくりいかなかったのだと言います。こちらのほうがきっと大きな理由だったんだろうと思います。

御囲さんと同じ感覚を持っているわけではないのでこれについては頭での理解でしかありません。感性としてはもしかしたらずっとわからないのかもしれません。今の私にはわからないけれど、すぐにわかった人もいるはずで、それがそれぞれが持つ感性なのだと思います。

ではなぜ「緑」を使ったのか。

それまで「オレンジと黄色」「水色とピンク」で構成してきた色の世界をもう少し広げたかったからだそうです。色が広がれば世界観も変わる。

以後「緑」を使い続けているところをみると、心に収まるものがあったのでしょう。これからもきっと別の色が出てくるのだろうし、出てこなくなる色もあるに違いない。まだまだ進化し続ける御囲章さんです。